Semarang, Idola 92.6 FM – Sejarah sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia selalu diliputi praktik feodalisme yang mewaris sejak zaman kerajaan. Salah satu dampaknya, dalam kehidupan sosial dan ekonomi, praktik feodalisme memunculkan kultur patronase yang kental. Salah satu relasi tersebut adalah hubungan patron-klien atau yang biasa dikenal dengan “patronase”.

Istilah ‘patron’ berasal dari ungkapan Bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti ‘seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh’. Sedangkan klien berarti ‘bawahan’ atau orang yang diperintah dan yang disuruh.

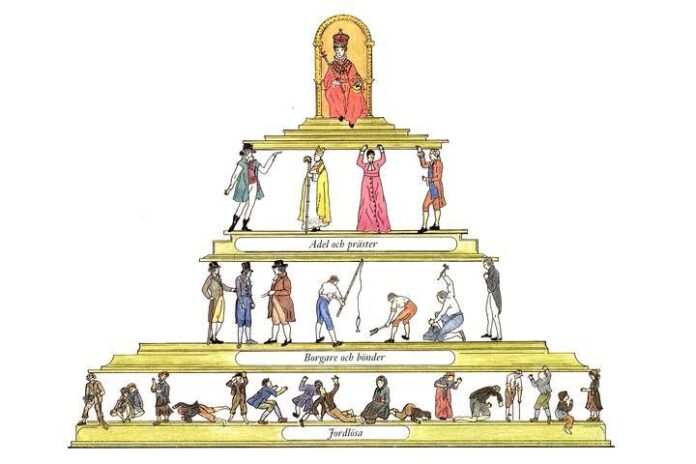

Menurut Ridwansyah Yusuf Achmad, Asisten Peneliti Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Desa Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam detikNews (01/01/2010), pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat; Baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Dalam praktiknya, sang Patron cenderung menekan klien yang berada di bawahnya sehingga terbentuk saling ketergantungan di antara keduanya.

Kita memaknai, relasi seperti ini, di satu sisi bisa menjadi semacam modal sosial yang berpotensi menjadi penggerak perubahan bagi para pengikutnya ketika dilakukan untuk tujuan kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Namun, di sisi lain fenomena pengkultus-individuan ini akan menjadi boomerang—ketika para klien atau pengikut terlalu memuja sang patron sebagai “kultus” dan bersikap taqlid buta sehingga, tak ada ruang untuk bersikap kritis. Tak adanya skeptisme membuat para klien mengikuti apa yang dikatakan, dilakukan, dan diperintahkan oleh si patron secara membabi buta—tanpa pertimbangan baik-buruknya.

Terkait masalah ini lah, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, yang lebih akrab disapa Buya Syafii menyebut orang-orang yang mendewakan seseorang yang mengaku keturunan nabi adalah bentuk perbudakan spiritual. Menurutnya, Presiden pertama RI Soekarno sudah pernah mengkritik fenomena yang tidak sehat tersebut.

Maka, bisakah kita meninggalkan pola relasi patron-klien atau pengkultus-individu? Lalu, bagaimana cara kita memodifikasi relasi patron-klien agar menjadi lebih produktif tanpa harus disertai pengkultusan individu? Mungkinkah menjadi seorang free thinker tetapi sekaligus menjadi seorang penganut agama yang soleh?

Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: A. Setyo Wibowo SJ (Dosen Ilmu Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta); DR HM Muhsin Jamil M. Ag (Wakil Rektor UIN Walisongo Semarang); dan Gun Gun Heryanto (Direktur Eksekutif The Political Literacy/ Pakar Komunikasi Politik Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). (andi odang/her)

Dengarkan podcast diskusinya: