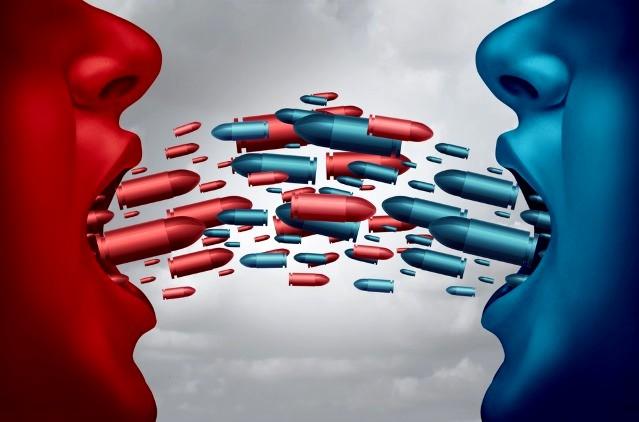

Semarang, Idola 92.6 FM – Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dipenuhi dengan content-content yang saling-serang, selain hoaks, hate speech, dan fitnah. Terbaru, gara-gara hoaks, Polsek Ciracas sampai diserang dan dirusak oleh sejumlah oknum aparat.

Padahal, di iklim demokrasi, perbedaan pendapat bukan hanya wajar dan keniscayaan―yang dijamin Undang-Undang karena perbedaan pendapat bahkan menjadi ‘tukar-tambah’ pikiran yang memperkaya alternatif dan memperluas perspektif.

Terkait perbedaan, ada sebuah kisah teladan dari dua ulama besar di Nahdlatul Ulama (NU): antara KH Hasyim Asy’ari (sebagai Rois Akbar NU) dan KH Faqih Maskumambang (Wakil Rois Akbar NU). Pada tahun 1926, KH Hasyim Asy’ari menulis sebuah artikel di majalah “Suara Nahdlatul Ulama” bahwa penggunaan ‘kentongan’ sebagai penanda waktu sholat adalah haram hukumnya! Karena, tidak pernah ada hadist nabi yang menyoal tentang ‘kentongan’.

Sebulan pasca dipublikasikannya artikel tersebut, Kiai Faqih Maskumambang, Gresik, menulis artikel yang membantah pendapat Mbah Hasyim. Menurut Mbah Faqih, penggunaan ‘kentongan’ sebagai penanda datangnya waktu sholat sah-sah saja, dengan didasarkan pada hukum qiyas tentang diperbolehkannya penggunaan bedug. Singkat cerita, perbedaan pendapat itu tak membuat keduanya berseteru—tetapi justru saling merekonsiliasi kedua pandangan, tanpa mengurangi sikap saling hormat kedua Kiai itu.

Ini hanyalah setetes bukti. Di samudera sejarah peradaban manusia; bahwa perbedaan pandangan bahkan kontradiksi dan benturan, merupakan ‘bahan bakar’ budaya, yang menghasilkan kreativitas dan dinamika spesies manusia. Dengan ciri penting kontradiksi dan benturan itulah, setiap budaya memiliki nama: disonansi kognitif, yaitu perasaan tidak nyaman akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan―yang justru mendorong manusia untuk mengambil langkah rekonsiliasi atau menarik sintesa―demi mengurangi ketidak-nyamanan.

Tapi pada hari-hari ini, di zaman digital di mana demokratisasi di junjung tinggi, public sphere yang ada justru tersumbat sampah, berupa hoaks, hate speech, dan serbuan para pendengung kepada pihak yang berbeda pandangan. Sehingga, menggusur dan menutup pertukaran gagasan dalam sebuah diskursus.

Sehingga, kita semua miris sekaligus ngeri. Kalau kondisi seperti ini tidak kunjung ditangani. Karena, tidak tertutup kemungkinan pada Pilkada-Pemilu mendatang, dunia maya―yang mestinya bermanfaat untuk membuka ruang bagi demokrasi dan keberagaman―akan dipenuhi oleh paduan suara seragam dari para pendengung atau malah lebih buruk lagi, terbelah ke dalam polarisasi.

Maka tak heran, kalau sampai ada yang menyebut—para buzzer ini sebagai sampah demokrasi. Karena menyumbat dan memperkeruh kanal demokrasi—dengan keriuhan “noise” tanpa “voice”.

Lantas, adakah jalan untuk mencegah hoaks, hate speech, dan kebisingan para pendengung secara sistemik, masif dan struktural? Bagaimana cara mendorong agar di media sosial dipenuhi percakapan dan tukar gagasan yang konstruktif—bukan justru jadi ajang saling serang?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Ulil Abshar Abdalla (Cendekiawan Muslim dan Nahdliyin); Dr Amirudin (Dosen Departemen Antropologi Universitas Diponegoro Semarang); Dr Sugeng Bayu Wahyono, M.Pd (Sosiolog Universitas Negeri Yogyakarta); dan Prof Deddy Mulyana (Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung). (andi odang/her)

Berikut podcast wawancaranya: